Il cambiamento è cambiato?

Il corpo umano si rinnova quasi completamente (ahimè, tranne il cervello). Non lo fa di botto, ma con gradualità, giorno dopo giorno. E lo stesso succede alle organizzazioni e se in molti casi vediamo degli strappi e delle discontinuità (ad esempio, il kick-off di un progetto di cambiamento ufficiale) è perché strappi e discontinuità servono a fissare una direzione, ufficializzare un’intenzione collettiva al processo di cambiamento o a consolidare i risultati raggiunti.

Ma gli strappi e le discontinuità sono, in realtà, solo la punta di un iceberg in costante evoluzione. Cambiare è nella natura stessa delle organizzazioni, anche quelle in apparenza più lente. È nella natura del processo di relazione tra problemi (che anche nei contesti più statici prima o poi generano eccezioni) e soluzioni (che anche nei contesti più stabili possono essere migliorate). Quindi anche una lettura ‘statica’ del cambiamento è solo un fotogramma nella vita d’impresa e delle sue trasformazioni, una semplificazione dei comportamenti organizzativi. Non a caso, chi si occupa di questi processi tende sempre più a sottolineare che gli occhiali con cui interpretare il cambiamento sono cambiati:

- da un’idea di cambiamento come momento di discontinuità organizzativa a una prospettiva di cambiamento continuo: da processo one-shot a condizione organizzativa permanente, da eccezione a regola;

- da una visione del cambiamento come processo pianificato da un punto A (l’as is) a un punto B (il to be), ad un’idea di cambiamento come processo emergente che si può facilitare, ma non sempre controllare;

- da un’idea di processo prevalentemente top-down, a quella di un percorso di co-creazione con gli stakeholder del cambiamento;

- da un focus sulla capacità di progettare il cambiamento per mantenere in rotta l’organizzazione (o cambiarla radicalmente); ad un focus sulla capacità di progettare l’organizzazione per il cambiamento.

Ma soprattutto, da una prospettiva del cambiamento come momento di discontinuità più o meno radicale a una prospettiva della capacità di cambiare come fonte di vantaggio competitivo sostenibile, che la si definisca agilità (business agility) o change attitude, parametri di salute organizzativa di una forma emergente che possiamo chiamare “change based organization”.

Mind the change

“Organizations need hierarchies to run the business, but networks can help adapt and change the business” (Kotter, 2014)

Di una cosa non dobbiamo mai dubitare: il cambiamento non passa mai di moda. Per esempio, secondo Future of Work 2021 di McKinsey,

- Il 42% delle imprese ha intenzione di digitalizzare maggiormente i propri processi

- Il 65% ritiene prioritario un cambiamento culturale ed organizzativo

- Il 77% vorrebbe sviluppare modelli organizzativi che vadano oltre le logiche del comando e del controllo

- L’89% renderà strutturale il cambiamento reso necessario dalla pandemia Covid e in particolare manterrà forme di lavoro ibrido.

Ora, al di là del marketing dell’idea (loro lo fanno, e tu? E se ti va di farlo, lo sai fare o vuoi farci sopra due chiacchiere con noi? ecc.) è abbastanza probabile che una larga maggioranza delle imprese su scala planetaria sia stata, è o sarà impegnata in processi di cambiamento o trasformazione molto profondi. È profondo spingere l’accelerazione sulla digitalizzazione dei processi. È profondo consolidare l’emergenza e aggiungere sempre più intelligenza organizzativa ai modelli di lavoro a distanza. È ancora più radicale e profondo passare una logica organizzativa basata sul binomio “comando e controllo” ad una che faccia leva su principi di autonomia, responsabilità delegata e collaborazione.

Per carità, niente di nuovo sotto il sole: se il contesto diventa meno stabile, le organizzazioni devono diventare più flessibili. Da una parte il modello meccanico della gerarchia e della burocrazia (il XX secolo); dall’altra il modello organico delle organizzazioni come network o come sistemi agili (self-management, team based, customer obsession, ecc.).

E fin qui tutto facile, però c’è un ostacolo. E l’ostacolo è in questa frase di Einstein: non si può risolvere un problema con la stessa mentalità che lo ha generato. Detto altrimenti: nella maggior parte delle trasformazioni di questi anni ’20, stiamo spesso chiedendo ad organizzazioni fortemente gerarchiche, fortemente strutturate e con una lunga storia di burocrazia alle spalle di diventare agili, trasversali, customer obsessed, incubatori di innovazione, ecc. E, soprattutto, lo stiamo chiedendo agli stessi manager che si sono formati e hanno fatto carriera in quella stessa struttura lenta che oggi chiediamo loro di abbandonare. Ci si può provare, naturalmente, ma con il fortissimo rischio che il cambiamento desiderato si risolva in una lista di buoni propositi, buone parole d’ordine e poco cambiamento reale. Per due buone ragioni:

- i tradizionali modelli di change management sono particolarmente validi quando è chiaro il percorso (da A, l’as is, a B, il to be) e quando la distanza tra i due estremi non è abissale; in altre parole quando il cambiamento, grande o piccolo che sia, non prevede un cambio di paradigma manageriale tipo da un approccio “command & control” a uno basato sul self-management (o dai silos alla customer obsession; o da un approccio waterfall ad uno agile, ecc.), cioè esattamente il tipo di cambiamento che la maggior parte delle imprese dichiara di voler fare;

- la ‘gerarchia’ è una forma mentis basata sul principio del “comando & controllo”, che tende ad applicare anche nel gestire i processi di trasformazione per diventare più flessibile, perché è un manifesto organizzativo che si rinforza nel rispetto delle regole, anche quando la regola è “mettere in discussione le regole”.

Facciamo un esempio. Secondo un’indagine di McKinsey e Deloitte del 2018, per il 75% (98% per Deloitte) dei manager la priorità strategica era la Business Agility (una combinazione di Customer Obsession, semplificazione organizzativa e metodi agili1). Nel tempo, però, solo il 4% (6% per Deloitte) si è trovato a definire agile la propria organizzazione. A cosa si deve questo disallineamento tra priorità e implementazione?

Non è mancanza di consapevolezza del bisogno e neppure di conoscenza degli strumenti, di disponibilità di best practice o di supporto consulenziale. E nemmeno si tratta di idee veramente nuove: la semplificazione è figlia del Lean Management Toyota; Drucker parla di Customer Obsession nel 1954, il manifesto agile nasce nel 2001. Probabilmente le ragioni della difficile trasformazione sono altrove, come dicevamo prima:

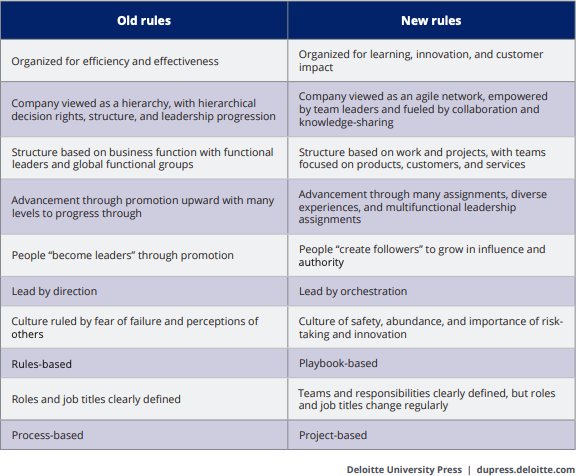

- siamo di fronte ad un cambiamento di mindset piuttosto profondo: sulla carta, l’organizzazione agile non è una forma differente di gerarchia o una gerarchia meno rigida e meno verticale. È un modello basato su principi manageriali radicalmente diversi, per esempio (tab 1): da una parte la priorità dell’eccellenza tecnica (e della focalizzazione sul task, i famosi silos), dall’altra la priorità della performance di servizio (e la focalizzazione sul processo e sulla relazione); oppure da una parte la supremazia dei piani e dei programmi sulla realtà, dall’altra la presa d’atto che un mondo incerto richiede un approccio iterativo, sperimentale e per validazione delle ipotesi.

- il cambiamento avviene all’interno del mindset organizzativo che ha generato il problema, cioè dentro l’organizzazione gerarchica (e quindi l’aforisma di Einstein di cui sopra)

Risultato frequente: le organizzazioni gerarchiche adottano gli strumenti dell’agilità, senza adottarne il mindset. Sono agili nella terminologia, ma gerarchiche nell’utilizzo degli strumenti; sono dei meravigliosi esempi di “ammuina” manageriale2. D’altra parte, se non possiamo eliminare il mindset gerarchico per editto o con un po’ di formazione (e la speranza che poi le cose accadano), come possiamo sperare che le nostre imprese cambino in modo così radicale?

Due idee che possono aiutare.

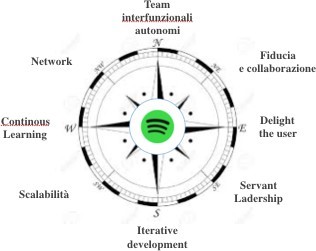

Prima idea, studiare chi è già agile e cercare di rubare il “segreto” dell’agilità. Per esempio, sappiamo che le organizzazioni agili -Amazon, P&G, W.Gore, Oticon, Barilla, ING Direct, ecc.-3 sono particolarmente brave nel mettere insieme due anime diverse: da una parte il mindset flessibile, la loro anima innovativa o imprenditoriale, quella che sperimenta, sbaglia e impara; dall’altra la macchina, quella che consegna in un’ora, quella che fa prodotti ineccepibili, che fa i margini, ecc.

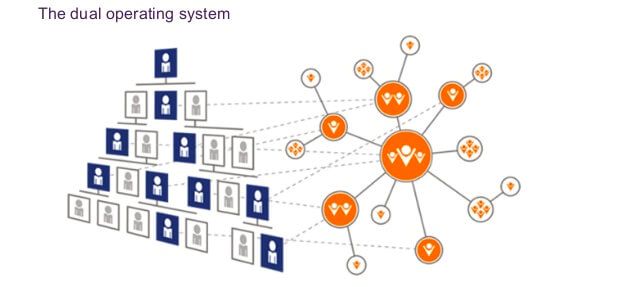

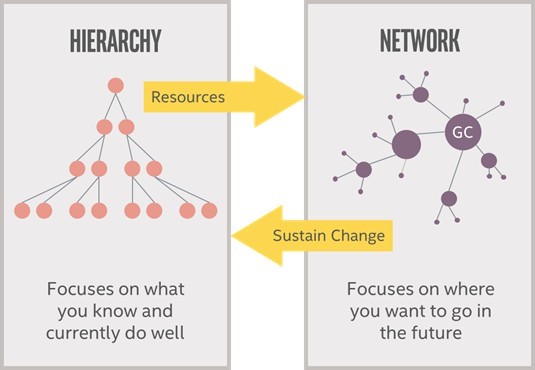

In altri termini, le organizzazioni agili sono sostanzialmente organizzazioni “duali” o “ambidestre“ o “binarie“; in cui coesistono con pari dignità due sistemi complementari, chiamati a lavorare insieme (fig. 1). Da una parte l’organizzazione tradizionale, quindi i silos, i budget, i business plan e le regole della gerarchia focalizzata sull’execution e sulla gestione della complessità. Dall’altra un modello organizzativo basato sull’idea di un network di piccoli team interfunzionali che lavorano end-to-end su progetti di innovazione organizzativa, secondo logiche proprio dei manifesti agile o lean4. Kotter lo descrive così:

“…il network è come un sistema solare, con una guiding coalition come stella centrale e una rete di team/pianeti in corrispondenza di singoli progetti […]. La struttura è dinamica: i team si attivano, si evolvono, cambiano di composizione e si sciolgono (in base alle urgenze e alla necessità di competenze e risorse, ndt). Mentre la gerarchia tende a non cambiare, il network è fluido. Libero da vincoli burocratici e dalla logica “command & control” […] il network permette un livello di imprenditorialità, creatività e innovazione inconcepibile anche alla gerarchia meno rigida. Popolato da persone da ogni punto e da ogni livello dell’organizzazione, il network libera informazioni dai vincoli dei silos e dei livelli gerarchici, favorendone flussi più veloci ed efficaci.”.

Anche se questo dualismo può sembrare complicato (affascinante ma complicato), la buona notizia è che in tutte le imprese gerarchia e network già convivono e si integrano, rendendo più fluido il funzionamento organizzativo. In tutte le organizzazioni le persone sviluppano multiple appartenenze: al proprio ruolo nella gerarchia, ma in parallelo partecipano a una rete sociale (amicizia, parentela, vicinato/prossimità) o organizzativa di competenze/practice, come nel caso delle Community of Practice, con enormi benefici sul fronte della comunicazione, della motivazione, dell’innovazione e della condivisione della conoscenza. Tutte le organizzazioni sono ibride, cioè un mix di gerarchia, reti naturali e reti formalizzate; tutte sperimentano in qualche modo questo dualismo e in tutte è chiaro che mentre la gerarchia è disegnata per creare efficienza e certezza (il che comporta anche resistere a al cambiamento che introduce instabilità, incertezza e inefficienza), le reti sono più flessibili e assorbono meglio l’incertezza e il cambiamento. L’unica differenza rispetto al mondo che conosciamo è che nell’organizzazione duale, questa convivenza è alla pari: la rete di team di innovazione non è una super task force (o un insieme di project teams) che riporta a un qualche livello della gerarchia, ma un sistema parallelo che si coordina con la parte stabile dell’organizzazione principalmente attraverso le persone attive in entrambi i sistemi e la legittimazione e il lavoro di empowerment del top management.

Da questa consuetudine alla convivenza tra i due sistemi, la seconda idea: se la gerarchia non può snaturare se stessa (cfr. Einstein), perché non sfruttare la logica duale sia come bussola organizzativa del cambiamento (il to be: vogliamo essere agili); sia come strategia di implementazione del processo, ovvero come base per sviluppare un’organizzazione capace di generare e assorbire il cambiamento in modo fluido e di usare questa proprietà come fonte di vantaggio competitivo, diciamo una change based organization.

La change based organization

La storia insegna che una trasformazione troppo brusca (o troppo imposta o anche solo troppo scolastica) da un’organizzazione tradizionale verso soluzioni più collaborative (Spaghetti Org, olocrazia, network based, ecc.) è controproducente: una sovra-ingegnerizzazione del cambiamento nel migliore dei casi disorienta, produce frustrazione e resistenza, nel peggiore finisce col dare vita a una colossale e farsesca “ammuina“ organizzativa che del network ha solo il “cappello“, senza mai possederne la “intelligenza“.5

Da qui, appunto, l’idea di adottare l’impianto del modello duale (o ibrido o ambidestro) come base per l’implementazione di un’organizzazione capace di generare e assorbire il cambiamento in modo fluido e di usare questa proprietà come fonte di vantaggio competitivo.

Per capirlo, però, dobbiamo aggiungere qualche pezzo a quello che già sappiamo di questo modello, più in particolare di come funzionano la rete dei team di innovazione organizzativa e la relazione tra questa rete e la gerarchia. Che sono due sistemi paralleli con regole diverse ma pari legittimazione l’abbiamo detto. Che uno lavora con una logica gerarchica focalizzata sull’execution e l’altro con una logica agile focalizzata sull’esplorazione, lo sappiamo. Cosa dobbiamo aggiungere? Possiamo aggiungere alcuni principi:

- Principio di doppia appartenenza – gerarchia e rete di cambiamento non sono due silos separati, ma due sistemi interdipendenti: tutte le persone che decidono di investire le proprie capacità e il proprio tempo in un progetto di innovazione gestito dalla rete, mantengono il proprio ruolo stabile nella gerarchia, in parallelo e in contemporanea;

- Principio della trasversalità – mentre la gerarchia è balcanizzata in silos spesso impermeabili, i singoli team sono caratterizzati da trasversalità organizzativa (orizzontale e verticale) che tendono ad alimentare attivando competenze on demand in base alle necessità del progetto;

- Principio di urgenza – poiché uno dei rischi del cambiamento tradizionale è il mancato allineamento della linea alle direttive imposte, i temi di cambiamento nascono su base volontaria intorno ad un obiettivo di cambiamento condiviso dai suoi componenti in termini di urgenza e impatto organizzativo;

- Principio del “fail fast, learn soon” (o dell’iterative learning) – alla base di ogni cambiamento c’è la convinzione che le proprie ipotesi siano certezze e che le proprie soluzioni siano quelle giuste. A volte lo sono, a volte no, a volte hanno bisogno di essere corrette per funzionare. Uno dei rischi dei processi di cambiamento è non accorgersi che una soluzione non è quella giusta. Da qui il principio del “fail fast, learn soon“, dove “soon“ sta non solo “nel più rapidamente possibile“ ma anche “con il minor costo (o minor impatto) possibile“. Per questo ogni team di cambiamento è innanzitutto una learning unit che parte dal presupposto che le proprie idee possano essere sbagliate e per verificarlo utilizza una metodologia agile per cicli iterativi di validazione delle ipotesi di soluzione dei problemi su cui è impegnata; ed applica meccanismi di coordinamento ispirati alla logica agile: daily standup, sprint, cicli iterativi di validazione delle ipotesi, innovation accounting, retrospettive, ecc.

Il punto da non dimenticare mai è che quella tra gerarchia e network non è una competizione, ma un’alleanza per il cambiamento. In un modello duale, il network ha la funzione di liberare la gerarchia dai compiti di innovazione, permettendole di concentrarsi sull’execution. Il sistema stabile è fornitore di risorse e cliente di soluzioni e il network non è un fornitore di ‘piloti’ o di idee che la gerarchia dovrà poi implementare, ma di soluzioni validate sperimentalmente e codificate in azioni di cambiamento strutturate che la gerarchia deve solo scalare e inserire nei suoi ingranaggi.

In questo senso, le logiche generali del cambiamento non cambiano rispetto alle quattro fasi di un cambiamento tradizionale:

Fase 1 – urgenza, coalizione e change value proposition – definizione (da parte del top management) del perimetro dell’urgenza di cambiamento su cui fondare una coalizione trasversale di change agents (la base della rete di team del cambiamento) con cui costruire la change vision e una change value proposition condivisa (il valore aggiunto del cambiamento), i due principali strumenti per creare committment intorno al progetto e ‘catturare’ le persone e le risorse necessarie ad avviare il network del cambiamento;

Fase 2 – empowerment e microprogetti (quick win) – traduzione dell’urgenza in microprogetti di innovazione (qualcuno le chiama micro-battles, qualcuno cantieri, ma il senso è lo stesso) attorno a cui consolidare i team autogestiti, e definizione del sistema di supporto al cambiamento da parte del top management (empowerment, legittimazione e filtro rispetto alla gerarchia);

Fase 3 – scale-up e diffusione – dopo aver validato le possibili soluzioni di cambiamento, il compito della rete dei team è la loro strutturazione in practice ingegnerizzate e replicabili da ‘vendere’ alla parte stabile dell’organizzazione; nonché la generazione strumenti di accelerazione della diffusione (manuali, formazione, storie di successo, ecc.) attraverso cui creare committment sull’innovazione organizzativa;

Fase 4 – consolidamento e rilancio – l’ultima fase si compone di tre momenti: il consolidamento delle soluzioni, la retrospettiva sul processo (lesson learned) e definizione di nuove urgenze.

A questo punto, cosa serve perché questa macchina funzioni?

La prima regola dice “start small“, ovvero per testare il sistema e imparare a governarlo è meglio partire da pochi progetti limitati nelle ambizioni, fattibili in tempi ragionevoli, e tenendo sempre sotto controllo la replicabilità e scalabilità delle nostre soluzioni. Perché pochi progetti “piccoli“ per cominciare? Perché siamo in una fase sperimentale il cui l’obiettivo è dimostrare che il metodo funziona in termini di costo/rischio, apprendimento e performance. E soprattutto perché nella fase iniziale del processo la sperimentazione non riguarda solo la soluzione dei problemi, ma anche la valutazione di quali comportamenti e quali practice aiutano/ostacolano il progetto; di qual è il livello di empowerment necessario per alimentarlo; e su chi possiamo contare e quali sono, invece, le sacche di resistenza.

La seconda regola è “interfunzionalità“, sia in termini di capacità del team di gestire in autonomia l’intero progetto; sia per creare un modello di collaborazione che attraversi i confini tra i silos e tra i livelli gerarchici; sia, infine, per anticipare gli ostacoli e le resistenze che potrebbero arrivare dalle diverse aree dell’organizzazione: cosa ne dice la logistica? Quali ostacoli potrebbero mettere il legale, HR, la compliance? Come la potrebbero vedere IT o il procurement?

Per sua natura, il network è la nostra chiave per aggirare la gerarchia, ma anche per creare ingaggio sul cambiamento e facilitare il flusso delle informazioni tra compartimenti altrimenti stagni. Di converso, però, l’interfunzionalità può anche essere vista come chiave per tradurre gli obiettivi e le soluzioni del team nel linguaggio dei diversi silos, creare consenso intorno al cambiamento e trovare una sponda più mirata per testare rapidamente la replicabilità delle diverse ipotesi di soluzione direttamente dove avranno impatto sulla quotidianità delle persone. Detta altrimenti, chi sta nei team è il primo sponsor del cambiamento nella sua unità organizzativa, il primo evangelizzatore del cambiamento e la prima cartina tornasole delle difficoltà che il progetto incontrerà.

Terza regola: in un contesto incerto non ci possono essere certezze, ma solo ipotesi da validare sperimentalmente. Il rischio più pericoloso non è sbagliare ipotesi, ma non metterle in discussione velocemente per minimizzare i costi/rischi di un fallimento del progetto.

Quarta regola: avere sempre chiaro che l’obiettivo non è la soluzione in sé, ma la sua replicabilità/scalabilità nel sistema stabile. Per questo:

- una soluzione deve essere sempre misurabile in termini di impatto sulla performance organizzativa

- una soluzione deve essere sempre comunicabile in termini di risultati attesi, best practice, esempi, storie di successo, ecc.

- anche se valida da un punto di vista sperimentale una soluzione deve sempre essere messa sotto stress (acid test, what if, ecc.) prima di essere esportata.

E cosa ci dice, invece, che il modello di cambiamento sta funzionando?

Tenuto conto che il processo ha due obiettivi (risolvere problemi e rendere l’organizzazione più agile), dobbiamo tenere sotto controllo due aspetti: il tasso (e la velocità) di conversione delle soluzioni in practice condivise nella gerarchia; e il grado di vitalità/viralità del network. Sul primo fronte le due domande chiave per giudicare la qualità del processo sono: quante soluzioni proposte alla linea passano dalla fase di presentazione alla fase di adozione sperimentale? Quante di queste ultime vengono adottate stabilmente?

Se invece vogliamo capire quanto l’organizzazione sta avvicinandosi al modello duale (o agile), l’unità di misura più semplice è il grado di viralità del network. Ovvero quanto il metodo di lavoro e le soluzioni proposte sono capaci di attrarre risorse; quanto il network è capace di sfruttare il meccanismo della doppia appartenenza per modificare il mindset del sistema stabile. Banalmente, quanto si allarga nel tempo la base delle persone che vogliono partecipare al processo di cambiamento? Quante persone sanno del progetto? Quante di loro sono interessate a saperne di più? Quante delle persone interessate decidono di investire attivamente parte del loro tempo in un team di cambiamento? E infine in che misura chi fa parte dei team fa proselitismo sulle soluzioni, sugli strumenti e sul metodo? In altre parole: qual è il grado di conversione di un’idea di innovazione organizzativa in realtà condivisa? Perché solo se questo è ragionevole, giustifica l’investimento, e il network di cambiamento raggiunge il suo duplice obiettivo: creare soluzioni che sposino i principi di agilità organizzativa, stimolare la transizione verso un’organizzazione agile. Il concetto è semplice: un progetto di questo tipo ha raggiunto il suo risultato quando la capacità di attrazione del network diventa così importante che il numero di alleati di cui dispone nella gerarchia è tale da rendere inevitabile il cambiamento.

Prime conclusioni

Da più punti di vista, l’organizzazione duale è un importante facilitatore della strategia di trasformazione delle organizzazioni tradizionali verso modelli più flessibili.

Primo punto. Rende il cambiamento un processo graduale e moderatamente invasivo: mentre il network sperimenta modi diversi di lavorare e di cambiare, il sistema tradizionale continua a gestire la quotidianità con gli strumenti di sempre.

Secondo punto. La rete di cambiamento è il luogo dove è possibile sperimentare nuovi approcci e nuove metodologie in un ambiente relativamente protetto. Le idee/ipotesi/soluzioni vengono validate, scartate o migliorate attraverso cicli iterativi di verifica sperimentale e codificate (trasformate in practice) solo quando danno i risultati attesi (miglioramenti misurabili nelle performance) e sono chiari i criteri di replicabilità. Quindi, la logica di diffusione è graduale e basata sul principio dei quick win.

Terzo punto. Il network non è una super task force del cambiamento a tempo pieno, una sorta di mondo a parte rispetto al quotidiano dell’impresa. Anzi, attraverso il meccanismo della doppia appartenenza, convive profondamente con il sistema che cerca di cambiare. Con due vantaggi. Primo vantaggio, si riduce il rischio che il cambiamento e l’innovazione siano percepiti come corpi estranei rispetto al normale funzionamento organizzativo. Al contrario, la permeabilità tra gerarchia e network rende il processo di innovazione se non più virale, quanto meno più visibile, quindi crea consenso e facilita il buy-in (delle singole soluzioni e della trasformazione in generale).

Ultimo punto, ma forse il più importante. Il network è sia una change factory, sia un grande prototipo scalabile di cosa si vorrebbe che l’intera organizzazione diventasse. Questo permette di usare i progetti di cambiamento come territorio di apprendimento sul metodo, sugli strumenti, sulle logiche di funzionamento e sul mindset delle organizzazioni agili. E di facilitare una transizione complessa, aggirando almeno in parte il monito di Einstein: non si può risolvere un problema con la mentalità che lo ha generato.

Note

- Per un approfondimento dei metodi agili, si vedano tra i molti: E. Ries, Lean Start-up (2008) e The startup way (2017); J. Little, Lean Change Management, 2014 e S. Blank, The Four Steps to the Epiphany, 2005.

- “Facite ammuina” è una frase della lingua napoletana il cui significato è: “fate confusione” o meglio “Fate confusione in modo organizzato”, dando così una sterile impressione di operosità e impegno al distratto osservatore esterno.

- Se siete alla ricerca di esempi e casi aziendali ‘agili’, questi potrebbero interessarvi, basta cercarli in rete: Morning Star, Amazon, Google, ING Direct, Zara, Spotify, Barilla, W.Gore, Patagonia, Oticon, P&G, Coca-Cola, 3M, Nissan, Ikea, Decathlon, SAAB.

- Per un approfondimento del manifesto agile applicato ai modelli di management, https://www.forbes.com/sites/stevedenning/2021/08/29/why-business-agility-requires-a-shift-from-a-hierarchy-to-a-network/. Per un caso che permetta di vedere il modello in azione, https://medium.com/pm101/spotify-squad-framework-part-i-8f74bcfcd761

- Per approfondire i rischi di un salto troppo netto verso l’organizzazione agile, questo è un buon punto di partenza: https://hbr.org/2016/07/beyond-the-holacracy-hype